小説・エッセイ・評論

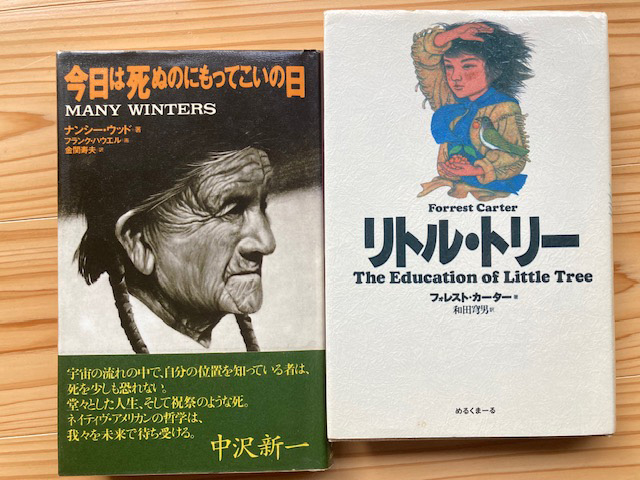

『リトル・トリー』 フォレスト・カーター 和田穹男 訳

原題は『The Education of Little Tree』。ネイティブ・アメリカンであるチェロキーの祖父母に引き取られた少年の成長物語である。「リトル・トリー」はインディアン・ネームで、自伝的要素が多いとされるが単なる回想録ではない。また、1930年代という時代の制約を受けるものでもない。結論を先に言えば、本書は人間の深部に根差す大切なものごと、あるいははるかな昔から口伝えに伝えられてきた決して忘れてはならない真理を思い起こさせる貴重な一冊である。

原題は『The Education of Little Tree』。ネイティブ・アメリカンであるチェロキーの祖父母に引き取られた少年の成長物語である。「リトル・トリー」はインディアン・ネームで、自伝的要素が多いとされるが単なる回想録ではない。また、1930年代という時代の制約を受けるものでもない。結論を先に言えば、本書は人間の深部に根差す大切なものごと、あるいははるかな昔から口伝えに伝えられてきた決して忘れてはならない真理を思い起こさせる貴重な一冊である。

「おきてというものがあるんじゃよ」「必要なだけしか獲らんこと。鹿を獲るときはな、いっとう立派な奴を獲っちゃならねえ。小さくてのろまな奴だけ獲るんじゃ。そうすりゃ…」

しかし、おきてを守り自由に平和に暮らしていた人々は土地や財産に無欲だった ― リトル・トリーは保留地への強制移住や南北戦争の昔話から学ぶかたわら、愛と理解がひとつのものだと気づいていく。

ある日、祖母が語る。「だれでも二つの心を持っているんだよ。ひとつの心はね、からだの心(ボディ・マインド)、つまりからだがちゃんと生きつづけるようにって、働く心なの。…でもね、人間はもうひとつ心を持っているんだ。それは霊の心(スピリット・マインド)なの。いいかい、リトル・トリー、もしもからだを守る心を悪いほうに使って、欲深になったり、ずるいことを考えたり、人を傷つけたり、相手を利用してもうけようとしたりしたら、霊の心はどんどん縮んでいって、ヒッコリーの実よりも小さくなってしまうんだよ。からだが死ぬときにはね、からだの心もいっしょに死んでしまう。でもね、霊の心だけは生きつづけるの。そして人間は一度死んでも、またかならず生まれ変わるんだ。ところが生きている間、ヒッコリーの実みたいにちっぽけな霊の心しか持ってなかったらどうなると思う?…」引用が長くなるが、もう少し続けよう。「…そうなったら、生きているくせに死んでる人ってことになるの。いくらでも見つかるわ。…霊の心ってものはね、ちょうど筋肉みたいで、使えば使うほど大きく強くなっていくんだ。どうやって使うかっていうと、ものごとをきちんと理解するのに使うのよ。…努力すればするほど理解は深くなっていくんだよ。いいかい、リトル・トリー、理解というのは愛と同じものなの。…」

なんと味わい深く、優しくかつ強い語り口だろうか。ウイスキーの密造のこと、貧しい小作人の女の子との出会い、ガラガラ蛇の攻撃から助けられたこと、などなど。山や谷間を犬たちと駆け巡り、祖父母とともに働き、5歳のリトル・トリーは大いなるいのちの中でチェロキーの子どもとして育っていく。

ところが突然、孤児院に収容されることになるのだ。顛末は本書を読んでほしいが、異教徒の野蛮人だの悪魔だのと笑われ罵られても微塵も誇りを失わない人々がいる(いた)ことは大きな感動以外の何物でもない。

古い友人の死に続いて、祖父、祖母、犬たちの死を語って本書は終わる。祖父が残した言葉はこうだ ―「今生も悪くはなかったよ、リトル・トリー。次に生まれてくるときは、もっといいじゃろ。また会おうな」。深い余韻が残る。白人文明社会の片隅で風の声を聞き、木々や鳥、獣たちと話す…森羅万象と魂が交感する世界に生きた人々がいたのだ。この世に在るとはこういうことなんだと思わされる。

「名作」である。しかし、ここで驚くべき情報を伝えておかなければならない。作者フォレスト・カーターなる人物の「正体」である。字数が尽きたので省略するが、間違いなく愕然とし、評価が一変するだろう。そして考え込むだろう。その意味でも忘れえぬ一冊だと言える。

公平のために合わせてプエブロ族古老から「口承詩」の伝統を受け継いだ詩集『今日は死ぬのにもってこいの日』(ナンシー・ウッド作、金関寿夫訳)を紹介しておく。アメリカ先住民の「生き方」「死生観」(「哲学」と呼んでもいい)を感じとれるはずである。挿絵(フランク・ハウエル画)として随所に描かれた古老の顔がなんとも趣き深い。英文がついているので原文のリズムを味わうこともできる。

『デモクラシーのいろは』 森絵都

1945年、日本敗戦。占領下の日本でGHQは軍国主義を徹底的に廃し民主化を強力に進めていた。本書は大日本帝国憲法の全面改正による日本国憲法が公布されようとするころのお話である。

1945年、日本敗戦。占領下の日本でGHQは軍国主義を徹底的に廃し民主化を強力に進めていた。本書は大日本帝国憲法の全面改正による日本国憲法が公布されようとするころのお話である。

作者はほとんど触れていないが、GHQの民主化政策は理想の民主主義を日本に根付かせようとしたニューディーラーの「壮大な実験」でもあった。民生局内での理念派と現実派との対立にも言及はないがストーリーの下敷きになっていることは確かである。民主主義というものが一筋縄で身につかないからこそ本書が生まれたのだろう。民主主義は現在も「実験中」なのだ。

さて、4人の若い女性が空襲を免れた東京・下落合の広大な邸宅に集められるところからお話は始まる。彼女たちは民主主義がはたして日本に定着するのかを検証する「実験」の参加者だった。民主主義を学ぶ生徒4人は出自もバラバラ、それぞれがワケアリで真面目そうなのは1人だけ。おまけに邸宅の持ち主がヒトクセどころかフタクセもミクセもありそうな子爵夫人。焼け跡闇市で必死に生きる人々とは無縁の別世界で4人の奇妙な共同生活が展開される。

民主主義を教えるのは民生局所属の軍曹、日系二世のリュウ・サクラギ。日系アメリカ人として差別を受けてきたリュウはアメリカンデモクラシーが不完全であることをよく認識していた。嫌々教師を引き受けたリュウだが、6カ月で成果を出さねばならない。そもそも民主主義とは何か?にわか教師のリュウは手探りでレッスンを開始するのだが……。元華族の才媛はつまらなさそうにしているし、講義中に堂々と雑誌を開き鼻歌を歌う者がいれば、ずっと眠りっぱなしなのに授業が終わる瞬間に目を覚ます猛者もいる。いっこうに心を開こうとしない彼女たちのあまりのでたらめさにリュウは悩み焦る。しかし実直なリュウは胃薬を飲みながらも工夫を凝らし授業を続ける。

やがて少しずつそれぞれの生い立ちや戦争体験とともに、この実験に参加した意図が明らかになっていく。ここに子爵夫人の企みが絡み合い、話は一気にダイブしてミステリー風に。

奇想天外で面白おかしくありながら、つい考えさせられてしまうのが本書の魅力である。さて、リュウの懸命の努力はどんな実を結ぶのだろうか?

『ノイエ・ハイマート』 池澤夏樹

テーマは難民である。『日本沈没 第二部』(小松左京+谷甲州、2006年)は国土を失った1億人の日本人が難民となって彷徨うSF小説だったが、ずっと以前から難民は世界中にあふれていた。国連高等難民弁務官事務所(UNHCR)によれば、ロシアのウクライナ侵攻によって難民は1億人を超え、イスラエルはさらに難民を生み出し続けている。中東、アフリカ、南米、アジア…世界的に難民は増大する一方にある。2024年現在、難民の数は日本国民の人口を上回る1億2千万人とされる。

テーマは難民である。『日本沈没 第二部』(小松左京+谷甲州、2006年)は国土を失った1億人の日本人が難民となって彷徨うSF小説だったが、ずっと以前から難民は世界中にあふれていた。国連高等難民弁務官事務所(UNHCR)によれば、ロシアのウクライナ侵攻によって難民は1億人を超え、イスラエルはさらに難民を生み出し続けている。中東、アフリカ、南米、アジア…世界的に難民は増大する一方にある。2024年現在、難民の数は日本国民の人口を上回る1億2千万人とされる。

本書は難民を抽象的な数字に還元するのではなく、具体的な一人の人間としての彼を、彼女を想定し、難民になるとはどういうことなのかを感じ考えた「物語」であるる。 主な語り手は「私」であるが、私と同じビデオ・ジャーナリストである「ラヤン」、シリア難民の「クロエ」、「タラール」の語り、「妙子」の独白、ベイルートから東京に密航した「ターリフ」の話が交錯する。それぞれ独立した短編と詩、引用などで構成されるモザイクが難民を多面的に浮かび上がらせている。

「日本人」には想像しにくいが、世界的に見れば二つの民族で一国が成立していることはよくあることだ。ユーゴスラビアは「七つの国境、六つの共和国、五つの民族、四つの言語、三つの宗教、二つの文字、一つの国家」だった。カリスマ的指導者チトー亡き後、どうなったか…。

何世代も前から互いにまじりあって暮らしていたところに新たな国境線が引かれる。雰囲気が次第に変わり、その地域の少数民族が弾き出されていく。迫害が始まり、身の危険を感じるようになる。土地、家、家財を捨て、着の身着のまま、せいぜいトランク1つで旅立った普通の人々 ― 故郷の喪失、大量の難民が生まれるのだ。

戦火や自然災害、飢餓から逃れての場合だけではない。そこに住む人々の生活を保障する枠組みであるはずの「国」が壊れてしまったらどうなるか。79年前、「満洲国」の崩壊によって逃避行をよぎなくされた「日本人」もまた難民だった。

たとえばアサド政権。国際政治の力学はこの国家体制をつぶさない。徴兵されて昨日までの友人を撃つか、あるいは反政府側と見なされて拷問され殺されるか、この二つの選択肢しか残されていないと観念したとき、人はどうふるまうべきか。

シリア、レバノン、トルコ、ギリシャ、セルビア、マケドニア、スロベニア、オーストリア、ドイツ、スウェーデン。各国政府の対応はさまざま。たいていどこでもまともに人間扱いされないようだ。国境を通してもらえても、なるべく早く次の国へ送り出す。しかし、次の国が受け入れるとは限らない。検問所でいつまでも待ち続けたり、別のルートを探したり…。

彼らが目指すのはドイツなどのように難民を社会の一員として受け入れる制度がある国だ。これらの国では、政府が主導しなくても市民が勝手に動いて組織を作って行動している。学校、語学、住居、医療、何でも相談に乗ってくれるインターネットのサイト…、未成年の子供を引き取り養子縁組につながることもあるそうだ。

作者は難民受け入れに消極的・保守的な日本政府の姿勢を批判しているのではない。本書は、あくまでも文学作品である。読者は、故郷を追われ難民とならざるを得なかった一人ひとりの旅をともにたどっていく。読み進むほどに彼らの息遣いもが生々しく伝わってくるはずだ。

「ノイエ・ハイマートNEUE HEIMAT」。「新しい故郷」とは確かに形容矛盾だが、作中でドイツ人ボランティアが言う。「それを承知で新しい故郷を作らねばならない場合もある」のだ。そう、「生きるとはそういうこと」なのだ。

『ふりさけ見れば』 阿部龍太郎

「天の原ふりさけ見れば春日なる三笠の山に出でし月かも」 ― 書名から誰もが思い浮かべるのがこの和歌だろう。遣唐留学生阿倍仲麻呂が帰国を前に望郷の思いを歌ったもので、古今集にある。百人一首の7番として人口に膾炙している。

「天の原ふりさけ見れば春日なる三笠の山に出でし月かも」 ― 書名から誰もが思い浮かべるのがこの和歌だろう。遣唐留学生阿倍仲麻呂が帰国を前に望郷の思いを歌ったもので、古今集にある。百人一首の7番として人口に膾炙している。

17歳の阿倍仲麻呂は第9次遣唐使に随行して入唐した。時は玄宗皇帝の時代、都は長安。大道芸や雑技に群がる雑踏の街角、碧眼のソグド人や周辺各国の商人、使節団などが大通りを闊歩し、妓楼では薄絹をまとったあでやかな踊り子たちが軽やかに胡旋舞を舞う。長安をはじめ洛陽、蘇州なども華やかな国際都市だった。

後に「開元の治」と呼ばれる盛唐期であるが、必ずしも政治が安定していたとは言えない。やがて安史の乱を迎え、玄宗が長安を脱出ざるを得なくなったことはよく知られている。

仲麻呂は科挙に合格し、外国人としては異例の出世を遂げていく。妻をめとり2人の子どもを授かった。そして、16年ぶりにやってきた遣唐使船でやっと帰国できるはずだった……。だが、彼は乗船しなかった。なぜ唐に留まったのか?留まらなければならなかったのか?

仲麻呂の妻子への愛、同志との友情が官僚たちの権力闘争と絡み合う。日本でも白村江の大敗以来、壬申の乱を経てなお続く天智系と天武系の確執が同時進行的に描かれる。当時の日本は、正史の編纂、元号の制定、条坊制を採用した都の完成、律令制に基づく政治によって唐にキャッチアップしようと必死の努力をしていたのだ。

主役は仲麻呂だが、吉備真備と詩人王維の存在が際立っている。墓誌が発見されて大きなニュースになった井真成もアクセントとして重要な位置を占める。有名な歴史上の人物が数多く登場するので引き込まれてしまう。李林甫、楊国忠、高力士、楊貴妃、安禄山、鑑真、藤原四兄弟、聖武天皇、光明皇后、孝謙天皇、道鏡…。李白と杜甫も登場させてほしかったが、プロットの混乱を避けたのかもしれない。

玄宗皇帝の側近として秘書監(秘書省の長官)まで上りつめた阿倍仲麻呂、彼が帯びた密命とは何だったのか?在唐半世紀を追う史実をもとにした壮大な歴史ミステリーである。

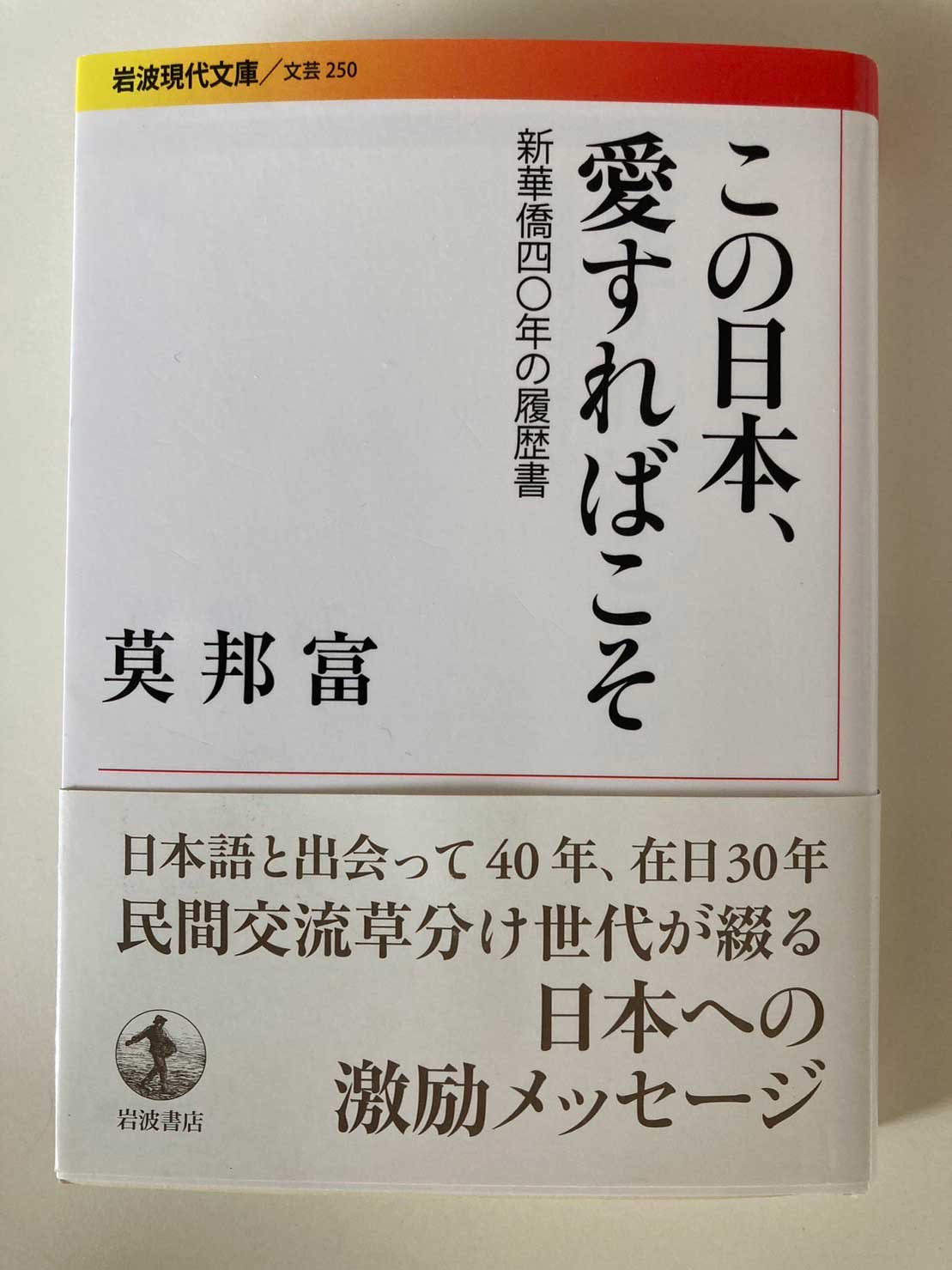

『この日本、愛すればこそ 新華僑40年の履歴書』 莫邦富

著者は文革世代である。文化大革命、「一種の狂気に支配された10年間」。のちの時代にこう呼ぶことは易しい。16歳で中ソ国境近く、黒竜江ほとりの荒れ地に下放された莫少年。彼は紅衛兵ではあったが、同時に詩を愛する自由な魂の持ち主だった。本書は、日本語とのめぐりあいを契機に、莫邦富少年が時代に翻弄されながらも豊かな自己を確立していく自伝である。

著者は文革世代である。文化大革命、「一種の狂気に支配された10年間」。のちの時代にこう呼ぶことは易しい。16歳で中ソ国境近く、黒竜江ほとりの荒れ地に下放された莫少年。彼は紅衛兵ではあったが、同時に詩を愛する自由な魂の持ち主だった。本書は、日本語とのめぐりあいを契機に、莫邦富少年が時代に翻弄されながらも豊かな自己を確立していく自伝である。

著者が上海外国語大学(現)で日本語を専攻した数年間は、中国が最も政治的に激動した時代だった。日本語の辞書さえない状態で始まった学生生活。現在も中国の大学で必ず見る「晨読」(シンドク、早朝の朗読練習)、トイレの豆電球で読む禁書の日本文学、禁じられていた日本人との交流、大嫌いだった政治学習、クラスメイトによる密告…。

ようやく雪解けの時代を迎える。改革開放路線が始まったのだ。北京語言学院内に設けられた通称「大平学校」での猛勉強、揺り戻しの時期、日本への初留学、山崎豊子に『大地の子』執筆のきっかけを作った出会い…。

数々のエピソードが語られる。冒険心に富んだ一人の多感な少年の物語。私たちは、莫邦富青年が怒り、憤り、恐れ、喜び、感謝し、感動しながら人間として成長していく軌跡を共に共感しながらたどることになる。視点を変えれば、著者を通して中国が日本を手本としてキャッチアップしていく過程として読むこともできるだろう。

これだけ読んでも十分すぎるほど面白いのだが、実は第Ⅱ部、第Ⅲ部が優れた「日本論」、「日中関係論」になっているのだ。第Ⅱ部は2002年、第Ⅲ部は2014年に書かれたものだが、今でもリーダブルである。なぜか。2002年はバブル経済崩壊後の日本が滑り落ちていく一方、中国が躍進を遂げ実力を発揮していく時期にあたるからである。期せずして、このころ嫌中本が書店に並ぶようになっていた。また2014年は、3・11を経て低迷に焦る安倍政権の経済政策も功を奏せず、島領有問題とともに、日本を追い越し台頭する中国に対し敵視をつのらせていく時期に重なるからである。

著者は50冊を超える自著と訳書を数える作家である。しかもジャーナリストであり経済人でもある。「一葉落ちて天下の秋を知る」著者は、すでに1997年、「日中友好時代は終わった」と予言していた。「この20年よくならないだろう」とも語っている。ひとつの原因は、「ジャパン・アズ・ナンバーワン」を忘れられない日本と日本人が、GDPの逆転、品質でもサービスでも日本を凌ぐようになった中国を謙虚に受け止められないことだと言う。この指摘に筆者は大きく頷くものである。もちろん中国にも原因があることは言うまでもない。「日中関係」という老朽ビルに耐震工事が迫られているのである。

著者は中国に対し「日本に学べ」と呼びかける。90年代前半までのハード面ではない。文化的な力であるソフトパワーである。アニメやコンピュータソフトだけではない。国民皆保険である医療保険制度や格差を押さえる税制度、年金制度、義務教育制度、さらに省エネ、環境保護、成熟した民度、安全な社会など、多分野にわたっている。ところが、日本はその誇るべきソフトパワーを自ら捨てさろうとしている。著者は日本人にもソフト面での優位性を保つことの重要性を訴える。また、ソフト的なものは、日本人であれ中国人であれ、体で実感しないと気づかない。それゆえ著者は国民同士の草の根レベルの交流を大切に考え、日本の魅力を発信する観光にも力を入れる。

2024年の現在、日中間は冷え切っている。20年先の日中関係は正直分からない。かつての日本のごとく思える中国の驕り、習近平体制の異常さなど、著者の意見を是非聞きたい事象は多い。しかし、政治的激震の中で日本との関係を50年間築き上げてきた著者である。答えは本書にある。

中国の諺「精衛塡海」の例えは極めて示唆に富んでいる。敵対し隔絶する海を作らないために、絶望せず小枝を海に落とし続ける鳥「精衛」。私たち一人ひとりが「精衛」となる覚悟の有りや無しや。

日本を、また中国を、いやアジアだけでなく世界の未来を憂う人に読んでほしい一冊である。

『あなたのなつかしい一冊』池澤夏樹・編 寄藤文平・絵

『歴史の本棚』加藤陽子 著

どちらも書評である。前者は人気作家やアスリートなどさまざまな50人が1冊ずつ選んだ。後者は一人の研究者による57冊の書評集だ。

どちらも書評である。前者は人気作家やアスリートなどさまざまな50人が1冊ずつ選んだ。後者は一人の研究者による57冊の書評集だ。

まず前者から。「毎日新聞」土曜日(以前は日曜)朝刊の書評欄「今週の本棚」の一隅に掲載されている「なつかしい一冊」を集めて本にしている。その一冊には、その人の人生をただ単に豊かにしたとか方向づけたりしただけではない何かがある。「子どものころに出あった本、大人の世界を知った本、迷ったときに帰る本」(帯文)。誰しも<自分だけの一冊>があるはずだ。童話やミステリーを含めジャンルは多様。1編1500字程なのですぐに読めてしまうが、さて自分にとって<古典>となっている本は…?と思わず振り返らせる読後感がある。

後者の筆者は2020年9月、日本学術会議の新会員候補者で、スタートしたばかりの管政権に任命拒否を受けた6人のうちの一人だ。専門は日本近現代史、1930年代の日本の軍事と外交である。本書に収められた書評は、「毎日新聞」の前述した「今週の本棚」欄、『論座』の「新・文庫主義」に掲載されたもの、本の解説として執筆されたものの3種から構成されている。新刊の研究書(に近い本)が多いが小説やノンフィクションも挙げられている。1篇を読み終えるごとに「未来のために過去はある」と言いたい筆者の姿勢が鋭く伝わってくる。

前者はややソフトで後者はややハードに思える。しかし、「その本を読む前と後とで、目の前の風景が違って見える本に何冊出あえるかで人生は変わってくる」(後者)という選択の基準は前者と通底し響きあっている。

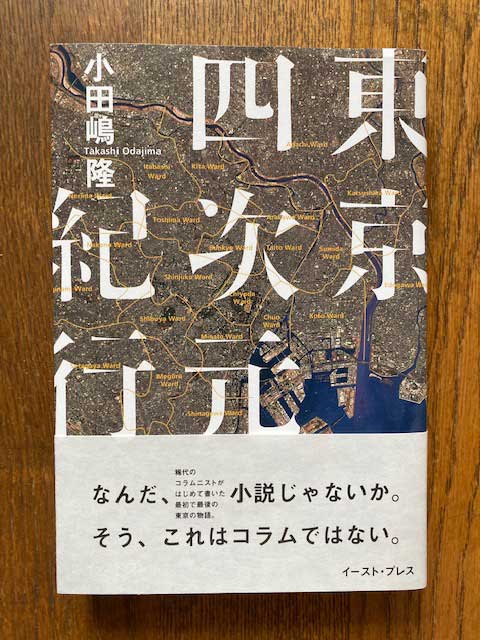

『東京四次元紀行』 小田嶋 隆

これは記憶の物語だ。「コラムニストがウソを書くと、コラムはコラムでなくなる。・・・けれども、ここでは想像上の出来事を書くことへの禁忌を緩めるつもりでいる。というのも、街についての記憶は、必ずしも固定的な事実に関連付けられた情報ではないからだ。年月を経た記憶は、そもそもフィクショナルなものだ」

これは記憶の物語だ。「コラムニストがウソを書くと、コラムはコラムでなくなる。・・・けれども、ここでは想像上の出来事を書くことへの禁忌を緩めるつもりでいる。というのも、街についての記憶は、必ずしも固定的な事実に関連付けられた情報ではないからだ。年月を経た記憶は、そもそもフィクショナルなものだ」

そう、記憶は改竄され上書きされていく。事実にこだわりコラムニストとして生きた小田嶋隆が最後にフィクションを愉しんだ。これは、6月24日、65歳で逝った稀代のコラムニストによる初めての小説であり、遺作となった。

東京23区と周辺に散在するいくつかの街を舞台にドライにつづるショートストーリー。世の中とうまく噛みあわず、うまく泳げないぎこちない人たち、おそらくコラムニスト自身を優しく悲しいまなざしで見つめている。

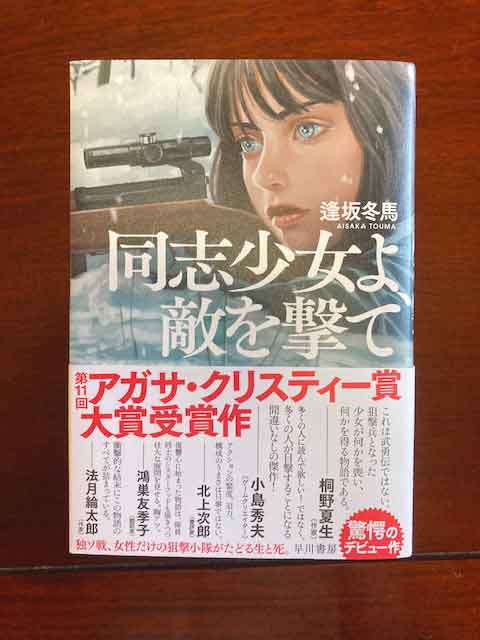

『同志少女よ、敵を撃て』 逢坂冬馬

第二次世界大戦、「独ソ戦」を舞台に、実在した女性だけの狙撃訓練学校とその部隊の戦い。憎悪と差別(抑圧)が常に複数交差する戦場のリアル。仲間のスナイパーたちそれぞれの人間ドラマが描かれている。

第二次世界大戦、「独ソ戦」を舞台に、実在した女性だけの狙撃訓練学校とその部隊の戦い。憎悪と差別(抑圧)が常に複数交差する戦場のリアル。仲間のスナイパーたちそれぞれの人間ドラマが描かれている。

今回のロシアによるウクライナ侵略に作者はこのように語っています。

「・・・ナチスによるポーランド侵攻、あるいは満州事変に匹敵するむき出しの覇権主義による戦争が始まったとき、私はこの無意味な戦争でウクライナの市民、兵士、あるいはロシアの兵士が、どれだけ亡くなっていくのだろうと考え、私自身が書いた小説の主人公セラフィマがこの光景を見たらどう思うのだろうと考え、悲嘆にくれました。小説の中で情熱を傾けたロシアという国名に対して一体何を思うべきなのか、終始考え続けました。・・・戦争というものは、始めるのが非常に簡単だと今回も立証されてしまいました。非現実的で希望に満ちた意思決定のプロセスと強大な権力があれば、すぐにでも戦争を始めることが可能です。しかしながら平和構築は誰かに命令されてすぐさまできるようなものではありません。だからこそ、戦時においても、また平時においても、平和を望む人たちは、平和構築のためのプロセスに可能な限り参加し、それぞれの市民というレイヤーの中で、お互いに信頼を勝ち取っていかなければなりません。・・・」

そして、「欺瞞(ぎまん)に背を向け、長期拘束の危険をおかし、あるいは最悪の場合、戦地に行かされる可能性があるにもかかわらず立ち上がった人たちのことを私はロシアととらえたいし、その小さな声に耳を傾け、忘れないようにしながら、その声をできるだけ増幅させていきたい。」として、アガサ・クリスティ賞の賞金をロシアで反戦運動にに立ち上がった人たちに使うとしています。

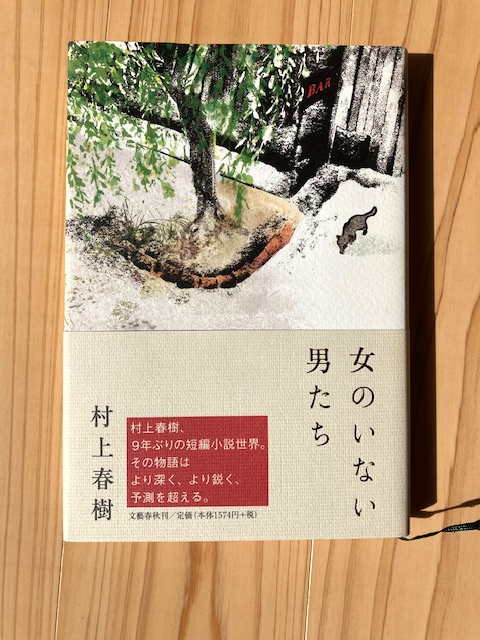

『女のいない男たち』 村上春樹

カンヌ映画祭で62年ぶりに非英語映画賞を受賞した『ドライブ・マイ・カー』の原作をふくむ6つの短編小説。

カンヌ映画祭で62年ぶりに非英語映画賞を受賞した『ドライブ・マイ・カー』の原作をふくむ6つの短編小説。

絡みあい響きあいながら、見慣れたはずのこの世界がより深くより鋭く、予測を超えた展開を見せていきます。