歴史・考古学

『古代ギリシャの民主政』 橋場 弦 著

民主主義は今、死に瀕している ― このように感じている人は多いだろう。安倍政治以降の日本の状況に加え、トランプ大統領の登場によって米国のみならず世界中で人道危機、人権侵害、環境破壊が加速される様を日々目にしていれば当然ではないか。

第二次世界大戦はファシズムと民主主義の戦いと位置づけられ、民主主義は普遍的な価値と認識されるようになった。体制の違いに関わらず民主主義を標榜する国は多い。しかし今、民主主義発展の模範のように言われるアメリカ合衆国では反民主主義が跋扈している。民主主義は選挙で選ばれた強力な権力者の存在を認める。また、デマゴーグやポピュリストに翻弄され衆愚政治に陥るのは民主主義の弱点のみならず危険で不合理とされる。決定・決断に時間がかかるとの非難があれば、多数の専制との批判もある。

だけど、僕たちは民主主義を大切にしてきたし、これからも大切にしていきたい。では、民主主義のどこに普遍的な価値を認めるのか。僕たちが善きとする民主主義とは何かをもう一度考えてみたい。その上で民主主義の再生を目指したい。

ところで、僕たちが慣れ親しんでいるのは近代(現代)の民主主義だ。その関係の書籍・文献をあさるのもいいが、民主主義が生まれた古代ギリシャ世界ではどうだったのだろう ― ふとそう思いついて手に取ったのが本書である。

奴隷制に支えられ、男性市民しか投票権がなく、ソクラテスを死に追いやった古い民主主義だ。当然、近代の民主主義の方が優れていると思い込んでいた、のだが…。

「デモクラティア(民衆の権力)」を「民主制」や「民主主義」ではなく「民主政」ととらえる見方が新鮮だった。すなわち「民主政」とは、制度や理想・考え方の側面よりも、体にしみ込んだ生き方・育ち方、文化であり生活スタイルそのものだと言うのだ。なるほど、こう考えるとペロポネソス戦争終了直前に民主政が廃止されて寡頭制になり、敗戦後に集団独裁ともいえる僭主政となっても、すぐに民主政が復活したことが理解できる。「嫌いな人々との共生」を選んだのだ。事実、アテナイはこれ以降に民主政の最盛期を迎えている。マケドニアによる廃止など何度かの中断はあったが、その都度民主政は息を吹き返した。ヘレニズム時代に変質はありつつ、前86年、ローマの容赦ない暴力の前に屈服するまで民主政は生き残った。単なる属州都市になっても、アテナイ住民は自分たちの都市の体制を「デモクラティア」と呼んでいた ― へぇ~スゴイじゃないか!実に421年間、しぶとい!

さて民主政の肝心要は何か。アリストテレスはこう言った―「順ぐりに支配し、支配されること」。著者の定義に従えば、①広範囲の自由人に平等に与えられた参政権(成年男子市民全員) ②一人一票の原則 ③民会が最高意思決定機関(多数決、成文法主義、議長は評議員から抽選・任期1日・再任なし) ④役人は抽選制(くじ引き、任期1年) ⑤裁判権も市民が持つ(民衆裁判所6000人、抽選、任期1年、担当法廷への配属も毎朝抽選、秘密投票)となる。付け加えると、・評議会(事実上の政府当局、議題・議案を作成審議して民会に上程、評議員500人、人口比で希望者から抽選、任期1年・再任不可・間をおけば生涯に2度まで)・将軍(10人、民会の選挙・再任可)・公職者の不正摘発・訴追・処罰制度(権力濫用防止のため、すべての役人・評議員は任期終了前に厳正な審査、将軍も弾劾裁判に)

制度化された支配エリートの不在、市民は個々の政策そのものを選ぶ、集団としての民衆はエリートに対し優位を保つ。現代の民主主義にはない特徴が見えてくる。

アテナイをはじめとする古代ギリシャの民主政を近・現代民主主義と比較すれば、徹底した権力分散と情報公開が見て取れる。まず、組織の「無頭性」。「代表制の不在」と言ってもいい。そもそも「代表」という概念が存在しなかった。だから「直接民主制」なのだ。実務組織はそれぞれ10人から数百人もの市民で構成されていたにもかかわらず、長官や代表者を常設しなかった。むしろ意図的に排除されていたよう。これは警察のような暴力組織を設けなかったことにも表れている。暴力(武器)はうすくあまねく市民の間に分散していたため、治安維持の担い手も一般市民一人ひとりであった。

次に情報公開。市民参加の政治が実現するには、国の置かれている状況、どの政策を採用すればどんな結果になるかを人々が理解していなければならない。現代もまったく同じである。ただし伝達手段は異なる。アテナイでは公的な記録を膨大な数の碑文に刻んで公開した。アクロポリス、アゴラには大理石の石碑が林立していた。木板やパピルスに残された記録は公文書館に保管されて公開された。市民はいつでも過去の事実を調べ、共同体の記憶を共有し再生することができたのである。現代と大きく異なるのは、情報は信頼できるものであるという信憑があった。議論の共通の土台が存在していた。それゆえ自信をもって敵にも公開したのだろう。

近・現代民主主義は古代民主政とは似て非なるものに思える。むしろ共和制に近い。古代民主政の真髄は消え去ってしまったのだろうか。財産や性別を問わず、成年に達したすべての国民に平等な参政権が憲法で保障されたのは、1919年のワイマール憲法が最初であり、1946年の日本国憲法がそれに続く。わずか100年余りの歴史を持つにすぎない。

近・現代民主主義の基本原理は代表制(代議制)である。古代アテナイ人がこれを見たら、民主制ではなく極端な寡頭制と見なすだろう。

多数の利益を「代表する」人物に権威や権力が集中することは避けられない。投票率の低迷、政治への不信とあきらめ、幅をきかせるポピュリズムや強権政治にまたも反民主主義が育ち始めた現代。参政権を個人の権利と考える近代的発想にこだわりすぎていないだろうか。個人であれ集団であれ、自分の生き方を自分の意志で決めることには、かけがえのない価値がある。古代ギリシャ人これを「エレウテリア(自由)」と名づけた。参政権は分かちあうものだった。政治をあずかるのは僕たちであって、議員や政党ではない。

「われらは豊かでも貧しくても、みなが政治に参加することを誇りとする。政治に無関心で私生活に逃げ込む人間は『役立たず』と見なす。」(ペリクレス)

『検証 ナチスは「良いこと」もしたのか?』 小野寺拓也・田野大輔 著

「事実」をもとに「意見」を主張する。その通りだと思うだろう。だが、歴史学において「事実」から「意見」に短絡することは正しいのか。「事実」と「事実性」とは?…本書は、いわゆる「ナチスは良いこともした」論の検証である。

「良いこと」とされるナチ党の施策には、①壊滅的状況にあったドイツ経済の復興 ②労働者の福利厚生 ③家族支援政策 ④環境保護政策 ⑤健康政策 が挙げられる。これらを切り取られた断片的事実としてではなく、歴史学から評価することが本書の意図である。

①から見よう。ヒトラーが政権に就いてからわずか数年で雇用状況が劇的に改善され、1937年には事実上の完全雇用が実現されたことは事実である。しかし、著者はこの驚異的な復興「経済の奇跡」はどうして可能になったのか、そこにどんなからくりとねらいがあったのかを、歴史的経緯と歴史的文脈、歴史的結果の三つの視点を通して吟味していく。まずワイマール共和制末期の景気浮揚策が効果を上げつつあったことを押さえる。その流れにナチ党の政策が棹をさしたのだ。アウトバーンの建設は失業者600万人に対し最大で年12万4千人の雇用を生み出したが、その効果は限定的であった。もっと大きな要因は労働奉仕制と一般徴兵制による若年労働者を削減したこと、女性を家庭に戻し女性労働者を削減したこと、実質賃金を安く据え置いたことであった。そして決定的な要因は巨額の負債によって賄われた再軍備、軍備拡張の軍需経済にあったことが明らかにされる。「アウトバーン神話」はヒトラーとナチ党を称揚するためのプロパガンダであった。鮮やかな論証である。

ドイツの「生存権」を拡大しなければならない。このためにドイツをできるだけ早く戦争可能な状態にすること、これがヒトラーの最優先事項であった。戦時期ドイツの経済を支えたのは、占領地からの収奪、ユダヤ人からの収奪、外国人労働者の強制労働だったことはよく知られている。

①をはじめ②から⑤も根底にあるのはドイツ民族を1つの「身体」としてとらえる「民族体」という考え方である。豊かで対立も格差もない「民族共同体」の実現が謳われる。「国民の生活」に配慮している姿勢を示し続け、実際にも実行に移すことで人々の戦争協力を引き出す。これがナチスのあらゆる社会政策に通底するねらいであった。以下、具体的項目だけを列挙する。

②有給休暇の拡大、格安の旅行やレジャーの提供、安価なラジオ受信機、大衆向けの自動車(フォルクスワーゲン)の生産。③「母の日」を国民的祝日とし子だくさんを表彰する「母親名誉十字章」、1人産むごとに1/4が返済不要になる結婚資金貸付制度、乳児の下着やベッド、食料品などの援助を受けられる母親学校・母親相談所、農繁期託児所、3ヶ月100%の給与保証の出産有給休暇、企業内に幼稚園や託児所、身体が弱っている母親のための保養ホーム。④自然保護、動物保護、森林保護、有機農業の促進、「無駄なくせ闘争」、「食糧生産援助事業」。⑤禁酒・禁煙運動 5月1日をアルコール抜きの日、広告の規制、果汁・野菜ジュースの増産、タバコ税の増税、宣伝の禁止、青少年・結婚適齢期の女性への販売禁止、カウンセリングセンター設立、多くの職場・役所・病院などで禁煙、すべての列車に禁煙車両、食の安全、職業病への補償、未成年労働者・女性労働者特に妊婦の保護……。

現代の価値観からすれば先進的な取り組みに見えてしまうだろう。しかしこの恩恵にあずかれるのはナチ党にとって政治的に信用でき、「人種的」に問題がなく、「遺伝的に健康」で、「反社会的」でもないドイツ人だけであった。ユダヤ人、マルクス主義者は「民族体」の病原菌であり、異分子や「共同体の敵」に対しては福祉の切り捨てだけでなく経済的収奪、さらに物理的抹殺といった残虐な措置を伴った。まさにコインの裏表である。結婚には遺伝的健康を証明しなければならず、子どもを産まない「繁殖拒否者」には罰金、同性愛者は強制収容所に入れられ、重度のアルコール中毒者は強制断種された。障がい者には強制断種(40万人)、「安楽死」(30万人)が待っていた。

大日本帝国は朝鮮、台湾、中国東北地方において交通網や教育制度のインフラを整備し、産業や農業の近代化を図った。衛生や医療を改善し平均寿命を延ばした…などと日本の植民地統治政策を擁護することで数多の悪行を相対化しようとする言説が存在している。「ナチスは良いこともした」論の同類、同じ穴の狢である。

本書を読めば、「ナチスは良いこともした」という主張がいかに不正確で一面的であり、断片的な「事実」が「意見」へと飛躍する危うさが納得できるだろう。本書は岩波ブックレットで概説的な入門書だが、研究の積み重ねから謙虚に学び批判的に乗り越える姿勢の重要性がよく理解できる。また、最終章「おわりに」は一読に値する。人はなぜこのように「事実」を切り取ろうとするのかへの考察がとても興味深い。

「REKIHAKU 特集/歴史の匂い」 国立歴史民俗博物館

「REKIHAKU」は国立歴史民俗博物館(歴博)の定期刊行物。特集が面白い。007号は「歴史の匂い」だ。

「REKIHAKU」は国立歴史民俗博物館(歴博)の定期刊行物。特集が面白い。007号は「歴史の匂い」だ。

嗅覚で感じるものを言葉で表すと「におい」「かおり」と言う。漢字では「匂」「臭」「香」などと書き表す。この中の「匂」が国字(日本で作られた和製漢字)だとは知らなかった。当然「にほひ」「にほふ」は大和言葉だろう。それでは「にほう」とはどのような感覚状態を言うのか。

「敷島の大和心を人問はば朝日に匂ふ山桜花」は本居宣長の和歌だが、桜の花ににおいはなく、この「にほふ」は嗅覚ではなく視覚である。朝日が山桜に色移りして照り映えているさまである、と小林秀雄が何かの本に書いていたことを思い出した。また「青丹吉寧楽乃宮師者咲花乃薫如今盛有(あをによしならのみやこはさくはなのにほふがごとくいまさかりなり)」(万葉集)の「にほふ」は「薫」を使っている。この場合は視覚に嗅覚が混じっているようだ。

また、「臭」「香」の同じ漢字を使いながら日中韓では快不快の感覚が違う。時代によっても異なる場合がある。ここから「縄文のにおい」「日本古代史の匂い」…と話につながる。

しかし、「におい」は主観的でもある。つまり、「臭い」というどうにでも形象されうる感覚は簡単に実体化されうる。これが近代都市特有の衛生観と結びつき、特定の職業への侮蔑や偏見、差別のイメージが生成され増幅されていく。日常のあらゆる場面でスラムや被差別部落が忌避され排除され、ときには取り締まりの対象とさえなったのは「臭気」という言説によるところが大きいとする。このあたりの展開は「民衆史」に視点を置いた歴博らしい。

その他、沖縄戦における壕内の「ニオイ」の再現、朴婉緒の小説に見る『匂い』と「復讐」の論考も興味深い内容だった。

学問の世界、とりわけ歴史学や考古学の分野では新しい発見や知見が定説を覆すことがしばしば起きる。歴博による炭素14年代法によって弥生の開始が500年早まったことは有名だ。雑誌とはいえ、この「REKIHAKU」が最新の研究成果を一般向けに紹介してくれていることもありがたい。

『第二次世界大戦秘史 周辺国から解く独ソ英仏の知られざる暗闘』 山崎雅弘

連合国と枢軸国とに分かれた世界戦争が単純に善と悪との闘いでないことは自明である。あくなき領土拡張欲にとらわれたヒトラー・ドイツとスターリン・ソ連に接した周辺国はいやでも政治的に軍事的に判断を迫られる。国家存亡の危機にそれぞれの国・民族はいかに動いたのか、それがどのような影響を及ぼしていったのか。

連合国と枢軸国とに分かれた世界戦争が単純に善と悪との闘いでないことは自明である。あくなき領土拡張欲にとらわれたヒトラー・ドイツとスターリン・ソ連に接した周辺国はいやでも政治的に軍事的に判断を迫られる。国家存亡の危機にそれぞれの国・民族はいかに動いたのか、それがどのような影響を及ぼしていったのか。

第二次大戦とはどのような戦争だったのかを、強大国中心ではなく、望まずして巻き込まれた周辺国とその国民の目線で理解しようとした労作です。

大戦後の「冷戦」だけでなく、東欧・北欧、中東の20ヵ国の紛争、分裂や内戦の歴史を含め、多面的・重層的に描かれているので、どの章から読み始めてもいい。現在進行中のプーチン・ロシアによるウクライナ侵略、フィンランドとノルウェーのNATO加盟への動きなどを読み解くヒントにもなります。

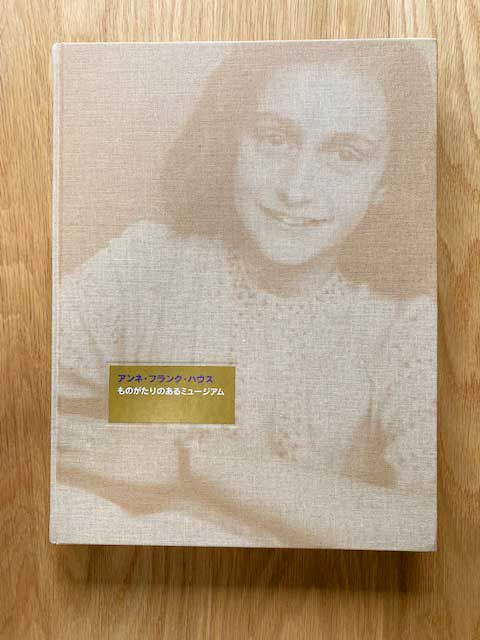

『ものがたりのあるミュージアム』 アンネ・フランク・ハウス

『アンネの日記』の著者として有名なユダヤ系ドイツ人の少女アンネ・フランク。ナチス・ドイツの強制収容所で15歳にして命を落としたアンネの270ページに及ぶ写真集。アムステルダムのアンネ・フランク・ハウスから日本に贈られた150冊のうちの1冊です。隠れ家以前、隠れ家での生活、隠れ家以降の3部に分かれています。解説は日本語です。

『アンネの日記』の著者として有名なユダヤ系ドイツ人の少女アンネ・フランク。ナチス・ドイツの強制収容所で15歳にして命を落としたアンネの270ページに及ぶ写真集。アムステルダムのアンネ・フランク・ハウスから日本に贈られた150冊のうちの1冊です。隠れ家以前、隠れ家での生活、隠れ家以降の3部に分かれています。解説は日本語です。

手にとってAnneに会ってください。 (貸し出しはできません)

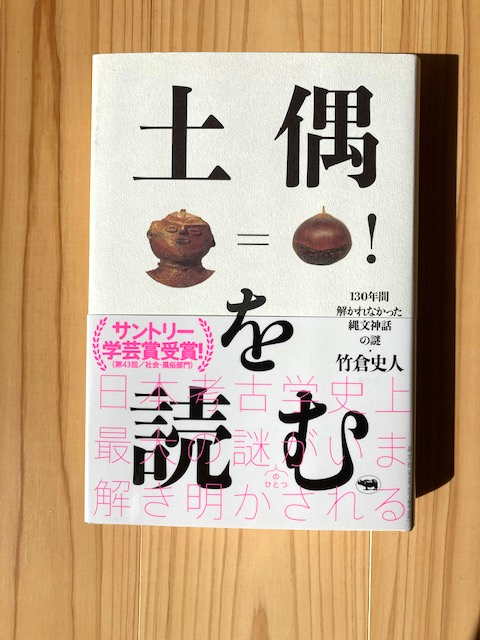

『土偶を読む ― 130年間解かれなかった縄文神話の謎』 竹倉史人

縄文時代に大量に造られた素焼きのフィギュア「土偶」。その「正体」はいまだに詳細不明となっています。

縄文時代に大量に造られた素焼きのフィギュア「土偶」。その「正体」はいまだに詳細不明となっています。

本書では、土偶の形態を具体的に分析するイコノジー研究の手法と、環境文化史・民族植物学を含む最新の考古研究の実証データを用いることで、ついに土偶の「真実」を明らかにします。