民族・文化・芸術

『風呂と愛国』 川端美季

風呂に入るのは面倒くさい。つい明日にしたくなる。しかし、思い切って入った後は洗濯した衣類を身に着け、まことに爽快で気分がいい。なんとなく積年の借金を返したようである。また、長旅が続くとシャワーばかりでは物足りない。湯船につかりたくなる。それも大きな浴槽で手足を大きく伸ばしてゆったりと味わう解放感…。それでもやっぱりメンドクサイ。ビールが先になるのだ。どうにもアンビバレントでやっかいなシロモノである。

風呂に入るのは面倒くさい。つい明日にしたくなる。しかし、思い切って入った後は洗濯した衣類を身に着け、まことに爽快で気分がいい。なんとなく積年の借金を返したようである。また、長旅が続くとシャワーばかりでは物足りない。湯船につかりたくなる。それも大きな浴槽で手足を大きく伸ばしてゆったりと味わう解放感…。それでもやっぱりメンドクサイ。ビールが先になるのだ。どうにもアンビバレントでやっかいなシロモノである。

本書は「『清潔な国民』はいかにうまれたか」との副題を持つ。自分でも日本人は風呂好きだと思っていたが、なぜなのかは考えたことがなかった。火山国なのでいたるところに温泉が湧いているせいで、昔から入浴が習慣化したのだろう。結果、清潔になるのは当たり前じゃないか。だが、そうではない、習慣は作られたのだと本書は言う。

「清潔」は自明の善とされているが、「清潔」とはどういう状態か。「不潔」を取り除いたものが「清潔」である。不潔とは汗や垢、泥などの身体に付着した汚れだけではない。禁忌を犯した場合や忌まわしいものを見たりした場合も人は不浄な者となった。その穢れ(ケガレ)を祓うのが禊(ミソギ)である。つまり、古来より「清潔」には身体面と精神面の両面があった。この精神面を内在化させることで風呂好きで清潔好きな日本人が形成されていく。

本書は、清潔好きが日本人の国民性となっていく過程を欧米の公衆浴場運動と比較し、浴場や入浴習慣の歴史をたどりながら明らかにしている。幕末の湯屋に対する西洋人のまなざし、汚染された水質、良妻賢母論と国民道徳論…。具体的に資料を例示してくれるので納得がいく。なかでも、修身教科書の変遷から「清潔」と「愛国心」との親和性を読みとる手法が鮮やかだ。「清潔」は「健康」「丈夫」に、そして「つよい日本人」に結びついた。同時に精神的潔白性は日本人の道徳性を示す忠誠の本領・象徴とみなされ、自分の身体や健康は国のために存在するとされたのである。

「清潔さ」は社会的に「逸脱」した者を排除する思想につながりやすい。本書では触れられていないが、ナチズムや反ユダヤ主義が身体美の育成、健康や衛生維持と緊密な親和性を有したことはよく知られている。身体の健康と美をめぐるイデオロギーは必然的にナショナリズムと結合を果たすという思想史の過程を思い起こす。本書は入浴を通して清潔規範の歴史を振り返る。不潔なものとして存在を否定され排除されてきた人々を忘れてはならない。

読了後、風呂は心身をリラックスさせ一日の疲れを癒してくれるだけでいいのだと改めて考えた。どうせ入るのなら愉しもうではありませんか。湯上りのビールはすこぶるつきの旨さですぞ。

『教養としての神道』 島薗 進

神道の入門書であるが、単なる通史ではない。古代から中世、近世へと神道はどのように生きのびてきたのかの問いに答えるべく包括的にとらえようとしている。

神道の入門書であるが、単なる通史ではない。古代から中世、近世へと神道はどのように生きのびてきたのかの問いに答えるべく包括的にとらえようとしている。

本書では、古代律令神道と神仏習合や地域の民族的神祇信仰との両側面から日本精神文化の基底に迫ろうとする。「神仏習合」「二つの原理」は二匹のヘビが絡みあうがごとく、上になったり下になったり、もちつもたれつで生きのびてきた。豊富な事例が説得力ある論理展開を支えている。

「神道」として成立する以前の民俗信仰、朝廷の神祇祭祀と記紀神話の成立あたりも結構おもしろいが、第三部の「国体」思想の展開、明治維新後の神仏分離と祭政教一致、国家神道の確立は重要だ。国家神道の主導下で軍部や右翼運動が刺激され、ひいては神聖天皇崇敬を掲げる戦争に向かっていった。

私たちは、戦前の国家神道への回帰を志向する動きが加速する現在に生きている。縄文から連綿と続く神道的な要素を見つめ直す明晰さが求められているのではないだろうか。

『民藝四十年』 柳 宗悦

無名の職人の手になる日常雑器の中に、かつて誰も見出さなかった美を捉えたところに柳宗悦の民藝運動が始まる。そして、終生、無銘の雑器が何故かくも美しいかを問い続けた柳の軌跡をたどる。「工藝の美」等の主要論文を精選。

無名の職人の手になる日常雑器の中に、かつて誰も見出さなかった美を捉えたところに柳宗悦の民藝運動が始まる。そして、終生、無銘の雑器が何故かくも美しいかを問い続けた柳の軌跡をたどる。「工藝の美」等の主要論文を精選。

冒頭に収められた「朝鮮人の友に贈る」は必読です。3・1独立運動を数多の朝鮮人を殺戮し、弾圧鎮圧した日本政府に深甚な衝撃を受けて筆を執ったものです。美しい器物を生んだ国や民族への愛と敬念とともに、植民地としたかの民族を侮蔑し非道を加える日本と日本人を悲しみ、恥じ、心中に抱く公憤と謝罪の念があふれています。

朝鮮問題から民藝運動への架橋を木喰研究が果たします。木喰仏を探索し、その美を明らめる行脚が、極めて地方的、郷土的で民間的なもの、自然の中から湧き上る作為なき製品に宿る真の美発見に至ります。

埋もれていた伝統的手仕事による美しい作品。平凡な工人の作に過ぎないただの飯碗であった井戸茶碗がどのように名椀に生まれることができるのか・・・。宗教哲学の深まりとともに味わえる柳宗悦の入門書と言えます。

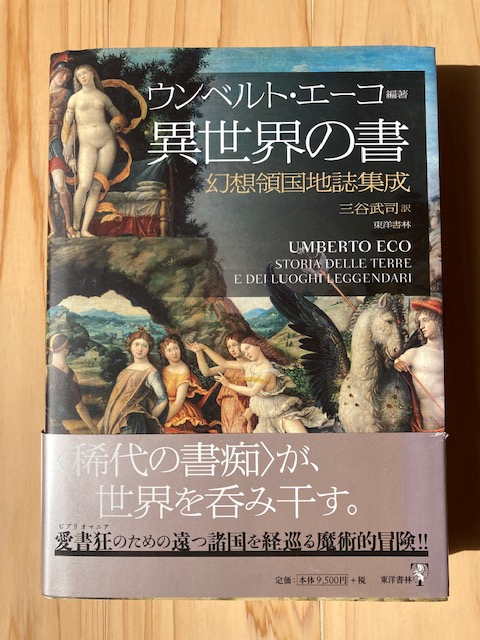

『異世界の書 幻想領国地誌集成』 ウンベルト・エーコ編著

どこかに実在する、もしくは過去に実在した、と多くの人々が本気で信じたキメラ、ユートピア、幻想・・・。

どこかに実在する、もしくは過去に実在した、と多くの人々が本気で信じたキメラ、ユートピア、幻想・・・。

これらを生み出した土地と場所を扱います。美しくも怪しい図版を辿りながら重厚な知の大海に漂います。