愛知県新城市 蓬莱寺山

2010年10月23日標高:684メートル

|

|

|

|

| 自然科学博物館の駐車場にお世話になる | 若山牧水 保田井智之作 |

| 牧水は大正13年7月、蓬莱寺山を訪れ医王院に5日滞在したそうな。 んで、大正15年6月にも、再び蓬莱寺を尋ね、小松家に一泊。 その折り詠んだ歌が、次の一句。 仏法僧仏法僧と鳴く鳥の 声をまねつつ飲める酒かな |

|

|

|

| 8:08 蓬莱寺山に向けてスタート | せんとくんの作者の像 |

| 元禄4年(1691)10月23日、芭蕉は鳳来寺山に登山したといいます。仁王門にさしかかった時に、芭蕉は持病の痛みがでて、やむなく下山します。その足で山麓の家根屋という宿屋へ向かい泊めてもらうように頼みましたが、あいにくこの日は鳳来寺山の秋祭りで、満宿状態。頼み込んでようやく入れてもらえた部屋は風が吹き抜けるような場所で、布団もお粗末なものでした。お供の弟子達は周辺の家から掛け布団を祈るように借り出してきて、芭蕉はようやく寒さをしのぐことができたのだそうで、その時に詠じたものが次の句であったそうです。 こがらしに 岩吹きとがる 杉間かな 夜着ひとつ 祈出して旅寝かな |

|

|

|

| 山門までの登り坂 | 重文・鳳来寺仁王門 徳川三代将軍家光の命によって、慶安4年(1651)に完成した仁王門。高欄をもった二層式の楼門で、蛙股をには虎、牡丹、唐獅子が施されている。仁王像は江戸や鎌倉など関東地方で活躍した法橋雲海という仏師の作。 |

|

|

| 医王院だったか | 石垣が多い |

|

|

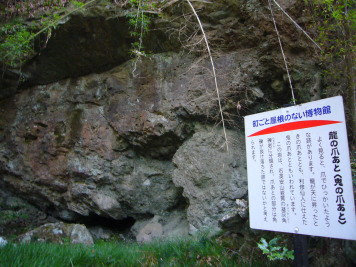

| 龍の爪痕 | 本堂はすぐそこ |

| 鳳来寺山はもとは桐生山と呼ばれて、高さ150メートルもの桐の大木があったそうです。 その桐には洞があって、そこには鳳凰が住み着いていたのだとか。 奈良時代、利修仙人という人が、法力でその鳳凰をつかって空を飛んだりしていたといいます。 文武天皇が病気になった際、病気平癒のために利修仙人が祈ることになり、天皇の病気が治癒しました。 そこで天皇は、そのお礼にと桐生山に立派な寺院を建立しました。この寺を後に鳳来寺と名付け、 桐生山は鳳来寺山と呼ばれるようになったのだとか・・。 |

|

|

|

| 山頭火の献詠 | 8:43 鳳来寺本堂 |

| 東照宮から鳳来寺山へ東海自然歩道を歩く 鳳来寺本堂から東照宮、鷹打場から天狗岩展望台、瑠璃山(695メートル)、奥之院、鳳来寺本堂のコース |

|

|

|

| 徳川三代将軍家光によって建てられた東照宮。 完成は慶安4年(1651)で国の重要文化財に指定 |

|

|

|

| 鷹打場 | |

|

|

| 天狗岩付近 | 壊れた東屋 |

|

|

| 岩場を通過 | 9:58 鳳来寺山 |

|

|

| この後、前の低山の馬の背を目指す | 奥の院の絶壁 |

|

|

| 奥之院 | 不動堂 |

|

|

| 10:34鳳来寺へ戻り胎内くぐり入り口 | 胎内くぐり出口 |

|

|

| 馬の背展望台 | 何とかなる!と通行止めを突破 |

|

|

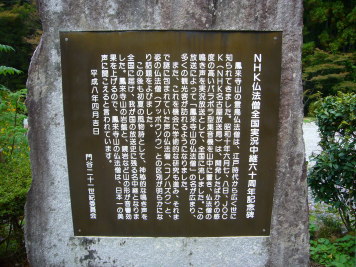

| NHKによる仏法僧鳥の鳴き声を録音した碑 | |

|

|

| 11:17 鳳来寺山を振り返る | 自然科学博物館にて姿の仏法僧鳥をみる |